친환경차 전략 전환 글로벌 점유율 상승…2024년 역대 최대 실적 작성

지역별 맞춤형 모델로 2030년 419만대 목표…미국·유럽·인도 등 공략 박차

정의선 회장 미래 모빌리티 경영 철학 담은 중장기 전략

기아는 2020년 플랜 S를 발표하고 모빌리티, 전동화, 커넥티비티, 자율주행 등 미래 자동차 산업의 선제적 대응을 위한 중장기 미래 전략을 수립했다.

특히 2021년에는 모빌리티 솔루션 기업으로 체질 개선을 위해 사명도 기아자동차에서 기아로 변경했다. 플랜 S 역시 기아의 중장기 미래 전략으로, 'S'는 전환(Shift)을 뜻한다. 체질 개선을 위해 기아는 향후 5년간(2025년~2029년) 총 42조원을 투자해 전동화, PBV(목적 기반 모빌리티), 픽업트럭을 핵심 성장 동력으로 키운다는 방침이다.

◆'친환경 전환' 글로벌 점유율 상승…역대 최대 실적 작성

기아는 친환경차의 판매량 확대에 힘입어 매년 가파른 성장세를 기록하고 있다. 특히 지난 2024년은 사상 첫 100조 원대 매출 달성 등 역대 최대 실적을 달성했다. 매출 107조 6671억원, 영업이익 12조6671억원, 판매 308만9300대, 영업이익률 11.8%를 기록했다.

이같은 성장 배경에는 기아의 체질 개선이 주효했다. 북미·신흥시장 판매 호조와 우호적 환율, 친환경차 판매 비중 확대(2024년 연간 63만8000대, 비중 21.4%) 등이 실적 상승을 이끌었다.

국내보다 오히려 글로벌 시장에서 스포티지와 셀토스가 인기를 끌며 판매량을 이끌었다. 또 카니발과 쏘렌토 등 RV와 하이브리드, 전기차 등 고부가가치 차량의 비중이 확대된 것도 긍정적인 영향을 주고 있다.

해외 생산 거점의 안정적인 운영을 통한 글로벌 분산이 효율적인 생산 계획 등을 이끌고 있다. 중국 공장의 경우 현지 판매량은 감소하고 있지만 현지 공장을 수출 거점으로 전환하는 전략을 이어가고 있다. 기아는 중국 쟝쑤성 옌청 1, 2, 3 공장에서 연간 약 89만대를 생산하고 있으며 3공장은 지난해 가동을 시작 K3, K5 등 내연기관차를 주로 생산하고 있다. 전기차는 전용 라인을 갖춘 2공장에서 생산한다. 이곳에서는 EV5 등의 수출 물량을 생산하며 2027년까지 25만대까지 생산량을 확대할 방침이다. 중국 공장에서 생산한 EV5, K5 등 주요 차종은 호주와 멕시코, 중동 등 신흥 시장으로 수출하고 있다.

멕시코 공장은 연간 40만대를 생산하며 프라이드와 K3를 주력으로 생산하고 있다. 미국 공장은 K5, 쏘렌토, 텔루라이드, 스포티지 등을 연간 34만대 가량 생산하고 있다. 슬로바키아는 연간 33만대로 스포티지와 씨드, 벤가를 생산한다. 인도 공장은 연간 30만대를 생산, 셀토스, 쏘넷, 카렌스, 시로스를 생산한다.

완성차 업계 관계자는 "기아는 국내 생산을 기반으로 성장했지만 글로벌 시장 공략과 현지 수요 대응을 위해 해외 생산 비중을 늘려가고 있다"며 "이를 통해 각 지역의 특성과 소비자 입맛에 맞는 제품을 신속하게 공급하고 있다"고 말했다.

◆지역별 맞춤형 전략으로 시장 공략…2030년 419만대 목표

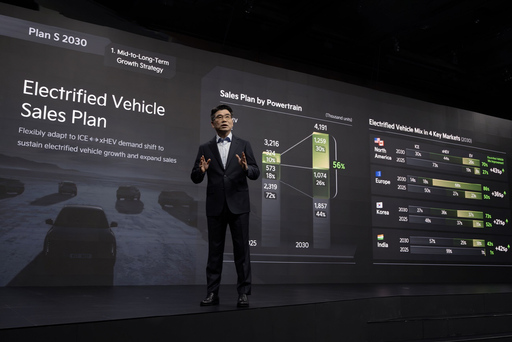

기아는 프랜 S 전략에 맞춰 2030년 글로벌 시장에서 419만대를 판매하고, 시장점유율 4.5%를 달성하겠다는 중장기 목표를 세웠다.

기아는 최근 진행된 2025 최고경영자(CEO) 인베스터 데이에서 '플랜S 2030'을 공개했다. 2030년 북미에서 111만대, 유럽에서 77만대를 각각 판매하겠다는 방침이다. 국내에서는 58만대, 인도에서는 40만대 판매를 목표로 하고 있다. 이를 위해 지역별 맞춤형 전략을 펼치기로 했다. 미국에선 전기차·하이브리드차 등 친환경차 현지 생산을 강화한다. 전기차 전환이 빠르게 이뤄지고 있는 유럽에선 신규 차량을 출시하기로 했다. 국내 시장에선 PBV, 픽업 등 신규 시장을 확대해 점유율을 높여나간다는 계획이다.

기아는 친환경차 판매를 올해 89만7000대에서 2030년 233만3000대까지 늘린다는 계획이다. 판매 비중으로 보면 28%에서 56%로 두 배 늘어나는 셈이다. 전기차는 125만9000대를, 하이브리드·플러그인하이브리드차는 107만4000대를 판매할 계획이다. 2030년 주요 시장별 친환경차 판매 비중은 북미 70%, 유럽 86%, 인도 43%, 국내 73%다. 기아는 올해 말 기준 내연기관(하이브리드차 포함) 23종, 전기차 9종인 차량라인업을 2030년 기준 내연기관 17종, 전기차 15종 등으로 재편한다. 전기차는 EV3, EV4, EV5에 이어 내년 EV2를 출시해 대중화 모델 라인업도 확대한다.

PBV 등 신차종도 투입한다. 오는 7월 처음 출시하는 PV5를 시작으로 2027년 PV7, 2029년 PV9 등을 출시하기로 했다. PBV 판매 목표는 2030년 유럽 13만3000대 등 글로벌 25만대다. 최근 출시한 픽업트럭 타스만은 호주를 포함해 신흥 시장에 진출하고, 북미 시장에선 전동화 픽업을 선보일 예정이다.

정의선 회장은 올해 유럽에서 가진 타운홀미팅에서 "임직원 여러분들이 만들어 가는 조직문화는 무한한 가능성을 현실화할 수 있는 든든한 기반이 될 것"이라며 "서로를 믿고 모두의 역량을 어떻게 극대화해야 할지 고민한다면 우리는 함께 위대한 결과를 만들어갈 수 있다"고 강조한 바 있다.

◆중장기 상품 및 미래 사업 전략

기아의 중장기 전략을 보편 정의선 회장의 미래 모빌리티 개발철학을 고스란히 담고 있다. 바로 '인류의 평화로운 삶과 건강한 환경을 위한 성능과 가치'인 인간중심에 있다.

기아는 중장기 판매 목표를 달성하기 위한 4가지 핵심 상품 전략으로 ▲커넥티비티 서비스 ▲자율주행 기술 ▲퍼포먼스(성능) ▲디자인을 제시하고 전사적인 역량을 동원해 상품 가치를 지속적으로 발전시키고 있다.

기아는 OTA(Over-the-air) 기술 확대로 장소에 관계없이 소프트웨어를 최신 상태로 유지하는 등 공간의 제약을 극복하는 한편, 2023년부터 한국과 미국, 유럽에 커넥티드 스토어를 출시해 디지털 형태의 FoD(Features on Demand) 상품을 제공하고 있다.

또 커넥티드카 서비스(CCS)를 2024년 말 기준 34개국에서 2026년 말까지 아프리카, 중동, 아태, 중남미 등으로 확대해 총 71개국까지 서비스하는 것을 목표로 커넥티드카 서비스를 고도화할 계획이다.

기아는 미래 상품의 핵심인 자율주행, 자율주차 기술을 지속적으로 개발하고 있다. 중장기적으로 자체 자율주행 소프트웨어를 고도화하고, 데이터, 인프라, 산업표준 기술 등은 파트너십을 통해 확보함으로써 차세대 상품 방향성인 SDV와 연동해 자율주행 기술을 지속 개발할 예정이다.

기아는 신규 파워트레인 개발을 통해 미래 친환경 차량 수요에 유연하게 대응해 나갈 계획이다. 신규 가솔린 2.5 터보 엔진을 개발하고 이를 중심으로 주행 효율을 높인 차세대 하이브리드 시스템 및 EV와 내연기관의 장점을 결합한 EREV 시스템을 전개할 계획이다.

기아는 성공적인 SDV 전환을 위해 현대차그룹의 글로벌 소프트웨어 센터인 포티투닷과 협력하여 SDV(소프트웨어 중심 자동차) 핵심 요소기술 개발을 추진하고 있다.

기아는 미래 기술의 중장기적 적용과 새로운 수익 모델을 만들기 위해 모셔널, 보스턴다이나믹스, 슈퍼널 등 주요 기업에 적극 투자하고 있다. 모셔널의 경우, 라스베이거스, 피츠버그에서 로보택시 시범사업을 진행하고 있으며, 기아와의 협력을 통해 자율주행 기술 고도화를 지속해 나갈 예정이다.

보스턴 다이나믹스의 경우, 물류센터에 스트레치(Stretch) 로봇을 도입하고, 최종 배송 단계에서 PBV와 스팟(SPOT)을 활용한 물류 자동화를 추진하고 있다. 슈퍼널과의 협업을 통해서는 VIP 의전이나 응급의료 이송서비스 등에서 PBV와 연계한 지상-도심항공 간 멀티모달 서비스 제공을 검토하고 있다.

기아 송호성 사장은 "기아는 지난 2021년 '기아 트랜스포메이션(Kia Transformation)'을 선포한 이후, 단순 이동수단을 넘어, 공간을 혁신하고 시간을 가치 있게 만드는 브랜드가 되기 위해 끊임없이 노력해왔다"며 "앞으로도 내실을 강화하고 자동차 시장 변화에 효과적으로 대응하기 위해 중장기 전략을 실행함으로써 브랜드의 발전을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ Metro. All rights reserved. (주)메트로미디어의 모든 기사 또는 컨텐츠에 대한 무단 전재ㆍ복사ㆍ배포를 금합니다.

주식회사 메트로미디어 · 서울특별시 종로구 자하문로17길 18 ㅣ Tel : 02. 721. 9800 / Fax : 02. 730. 2882

문의메일 : webmaster@metroseoul.co.kr ㅣ 대표이사 · 발행인 · 편집인 : 이장규 ㅣ 신문사업 등록번호 : 서울, 가00206

인터넷신문 등록번호 : 서울, 아02546 ㅣ 등록일 : 2013년 3월 20일 ㅣ 제호 : 메트로신문

사업자등록번호 : 242-88-00131 ISSN : 2635-9219 ㅣ 청소년 보호책임자 및 고충처리인 : 안대성