9·1대책에서 향후 3년간 LH가 택지지구지정을 유보하고, 택지개발촉진법을 폐지하기로 정부가 방침을 세우면서 택지지구 아파트에 대한 관심이 더 커지고 있다.

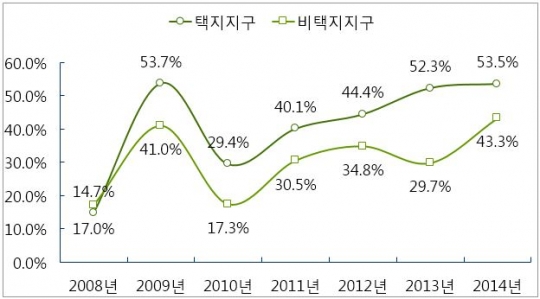

22일 부동산114에 따르면 2008년부터 2014년까지 전국 택지지구와 비 택지지구의 주택형 1순위 청약을 분석한 결과 택지지구의 1순위 마감 주택형 비중이 비 택지지구에 비해 높게 나타나고 있다.

택지지구의 1순위 마감 주택형 비중은 2013년 52.3%, 2014년 53.5%로 절반 이상이 마감되고 있다. 하지만 비 택지지구의 1순위 마감 비중은 2013년 29.7%, 2014년 43.3%로 택지지구와 비교하면 10%p 이상 낮은 마감 비중을 나타내고 있다.

수요자들이 택지지구를 더 선호하는 현상은 최근에만 나타난 것이 아니라 과거에도 택지지구를 더 선호하고 있는 것으로 분석됐다. 2009년 택지지구의 1순위 마감 주택형 비중은 53.7%로 비 택지지구의 41.0%에 비해 높았으며, 이후에도 10%p 이상 높은 비중을 보이고 있다.

1순위 마감 주택형 비중(민간 분양 아파트 대상)

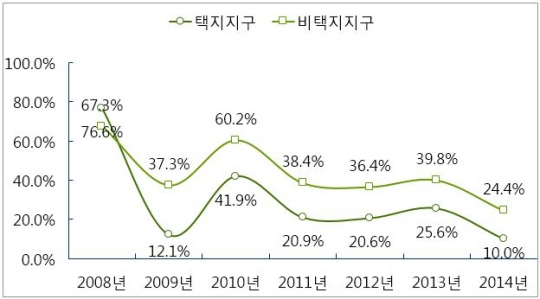

택지지구는 1순위 청약마감 비중도 높지만 청약미달 주택형도 비 택지지구에 비해 낮은 것으로 조사됐다. 청약미달 주택형 비중은 2014년 택지지구가 10.0%로 비 택지지구 24.4%에 비해 절반 이상 낮게 나타났다. 이러한 결과는 90% 이상의 주택형이 3순위내에서 청약이 마감된 것으로 택지지구에 대한 수요자들의 인기를 엿 볼 수 있다.

청약미달 주택형 비중(민간 분양 아파트 대상)

권역별로 택지지구와 비 택지지구의 1순위 청약마감 주택형을 분석한 결과 수도권과 지방 모두 택지지구 아파트의 1순위 청약 마감 비중이 높게 나타나고 있다. 하지만 지방광역시는 달랐다. 2014년 청약결과는 택지지구보다 비 택지지구의 1순위 청약마감 비중이 높게 나타나는 특이한 현상을 보이고 있다. 또한 비 택지지구의 1순위 청약마감 주택형 비중이 74.4%로 택지지구의 44.8%에 비해 월등히 높은 비중을 보여주는 결과가 나타났다.

2014년 지방광역시 택지지구의 저조한 분양성적은 도시 외곽에 위치해 도심과의 접근성이 떨어진 사업자의 분양이 많았던 것이 전체적인 분양성적 저조 원인으로 작용했다.

그에 반해 수도권은 서울을 중심으로 광역화된 생활권 형성으로 택지지구에 대한 수요자 선호가 더 높게 나타났다. 그 외에도 강남권의 보금자리와 위례신도시와 같이 서울과 인접한 택지지구에 아파트가 분양된 것도 수요자들이 인기를 끈 원인이 되었다. 또한 서울 도심의 높은 아파트가격에 대한 부담도 외곽의 택지지구로 수요자들이 이동하는 동력으로 작용했다.

지방은 혁신도시와 신도시 등에서 청약성적이 호조를 보였다. 수도권과 광역시에 비해 도시화 속도가 더디게 진행되고 있는 특성상 편의시설과 고용시설을 동시에 갖춘 계획 도시 건설로 수요자들의 높은 관심을 받으며 성공적인 청약결과를 이끌어 냈다.

과거 주택 보급률이 낮았던 시기에 신도시와 같은 택지지구 조성을 통한 아파트 공급은 주택 부족현상을 해소시키는 역할을 담당했다. 도로나 편의시설, 학교 등이 계획적으로 조성되면서 주거 쾌적성과 정주에 대한 만족도가 높았다.

또한 택지지구가 안정화 되면서 단순한 주거 지역에서 상업지구의 발달과 기업들의 이전에 따른 고용효과가 나타났다. 즉 서울의 위성도시 역할에서 벗어나 자족기능까지 확보한 것이다.

그와 더불어 서울과 도심의 외곽에 조성되면서 상대적으로 도심의 주택에 비해 저렴하게 신규 주택을 마련할 수 있는 수단으로, 중산층에게는 투자의 수단으로도 활용 되었다. 그 뿐만 아니라 택지지구에 들어서는 임대아파트의 경우 저소득층의 주거안정에도 기여했다.

하지만 2008년 금융위기 이후 수도권 북부의 2기 신도시의 저조한 분양성적과 주택부족현상이 일정부분 해소되면서 공급과잉에 대한 우려가 확산됐다. 이러한 우려로 인해 공공이 담당하던 택지지구의 추가 개발은 지양하고 민간 중심의 도심재생으로 공급 정책 변화가 나타났다.

하지만 여전히 택지지구에 대한 수요자들의 선호가 높은 게 현실이다. 과거 대형 아파트 공급물량의 급증이나 오피스텔의 공급과잉 현상처럼 민간중심의 공급 부작용이 향후 나타날 수 있다는 점에서 민간 주도의 도심 재생을 통한 주택 공급이 유효한 정책인지는 숙고해 볼 필요가 있다.

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr